Болезнь тешена свиней – это опасное вирусное заболевание, которому подвержен молодняк в возрасте от 1 до 3 месяцев жизни. В ходе своего развития недуг вызывает поражения нервной системы животных, на фоне которого появляется воспаление головного и спинного мозга. Летальный исход при такой инвазии прослеживается в 30-50 % случаев.

Больная свинья

Возбудитель заболевания

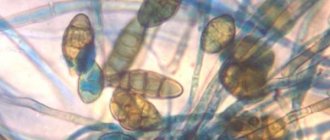

Энзоотический энцефаломиелит развивается при внедрении в организм свиней РНК-содержащего вируса, который принадлежит к семейству пикорнавирусов. Для вируса болезни Тешена характерно наличие:

- Односпиральной линейной РНК положительной полярности.

- Вирусных частиц (вирионов), которые в диаметре достигают 25-30 нм, лишены суперкапсидной оболочки, сферической формы.

- 60 структурных единиц в капсиде (белковой оболочке вируса, окружающей РНК).

- Отсутствие углеводов и липидов в составе вирусных частиц.

Вирус при появлении симптомов заболевания в максимальном количестве выявляется в шейном и грудном отделах спинного мозга, а после появления параличей его количество постепенно снижается.

В тканях желудочно-кишечного тракта вирус можно обнаружить спустя 24-72 часа после заражения (в пищеварительном тракте вирус остается до 5-7 недель). Во внутренних органах и в крови вирус в незначительном количестве присутствует на протяжении 4-6 суток с момента инфицирования.

В течение инкубационного периода и в первые два дня заболевания происходит активное выделение вируса во внешнюю среду с фекалиями, слюной и носовой слизью.

Как выглядит семейство пикорнавирусов.

Устойчивость вируса

Вирус болезни Тешена стойко переносит воздействие физико-химических факторов и надолго сохраняется в окружающей среде:

- выдерживает нагревание до 56 °С в течение часа, но гибнет при температуре 60 °С, если его нагревать 20 минут (при 70 °С – через 10 минут);

- сохраняется около 17 суток при температуре 37 °С;

- выдерживает снижение температуры до 4 °С;

- не уничтожается жирорастворителями (эфиром, хлороформом);

- переносит изменение кислотности в диапазоне 2,8-9,5 (рН);

- сохраняется в 50%-ном глицерине около 20 месяцев при температуре 0 °С и годами при температуре от -20 до — 80 °С;

- в засоленных и копченых продуктах сохраняется более 3 недель;

- в течение 3-х недель выдерживает высушивание солнечными лучами;

- на полу и стенах в инфицированных помещениях сохраняется до 6-8 недель.

Пенициллин, стрептомицин, нистатин не влияют на вирус. Он инактивируется только воздействием 2%-ного формальдегида (1 час), 0,5% раствора фенола (18 часов), 70%-ного этанола, 2%-го раствора гидроксида натрия (7 часов).

Быстро инактивируется при кипячении (в течение нескольких секунд) и при развитии процессов гниения.

Дезинфекция свинарника.

Эпизоотология заболевания

Энзоотический энцефаломиелит первыми поражает поросят в возрасте 1-3 месяцев. Заболевание проявляется вспышками, возникающими в определенной местности. Возможны случаи непрерывного (цепного) течения болезни в некоторых регионах.

Пути, по которым вирус попадает в определенную местность, не установлены. После первичной вспышки заболевание принимает эпизоотический (непрерывный) характер, а потом наступает период отдельных вспышек болезни в этой местности.

Вирус в естественных условиях передается от больного животного с выделениями пищеварительного или дыхательного тракта.

Энзоотический энцефаломиелит первыми поражает поросят в возрасте 1-3 месяцев. Заболевание проявляется вспышками, возникающими в определенной местности. Возможны случаи непрерывного (цепного) течения болезни в некоторых регионах.

В небольших стадах уровень смертности выше, чем при большом поголовье. В больших стадах выявляется также латентная форма заболевания.

Меры борьбы

Лечение энзоотического энцефаломиелита не разработано. В зоне, неблагоприятной по заболеванию Тешена, проводят раннюю профилактику, наблюдая за поведением двухмесячных поросят. При подтверждении предварительного диагноза больных, а также подозреваемых забивают без проливания крови, чтобы не допустить распространения вируса. Свинарники и прифермскую территорию дезинфицируют. Параллельно проводят дезинсекцию, а также дератизацию.

На свиноводческое предприятие налагают карантин. Его могут отменить через 40 суток после забоя и проведения предусмотренных законодательством обработок. Вслед за отменой ограничений всех свиней населенного пункта прививают в течение 2 лет. При раннем отъеме иммунизируют четырехнедельных поросят, спустя 2–3 недели проводят ревакцинацию. Титр антител сохраняется 10 месяцев, после чего требуется новая прививка.

На промышленных предприятиях, где обязательны вакцинации против классической чумы, а также рожи свиней, развивается перекрестный иммунитет, который не требует иммунизации против заболевания Тешена.

Как происходит заражение

Источник инфекции — заболевшие животные, которые выделяют вирус в продромальный период и первые 2 дня от начала болезни.

Инфекция попадает в организм через обонятельную область слизистой носовой оболочки и пищевой тракт. Заражение происходит при контакте больных и здоровых животных, при использовании инфицированных предметов ухода, посуды, при употреблении инфицированных кормов и воды.

Размножается и накапливается возбудитель в центральной нервной системе больных свиней (самое большое количество вируса выявляется в период развития параличей в мозжечке и продолговатом мозге). При выздоровлении вирус в нервной ткани погибает.

Во время болезни возбудитель выявляется также в больших нервных стволах.

При проникновении вируса через рот возбудитель в течение латентного периода выявляется в кишечнике, миндалинах, мезентериальных лимфоузлах, печени, селезенке и почках.

Во внешнюю среду вирус попадает преимущественно с фекалиями. Выявляется возбудитель и в выделениях из носовой и ротовой полости (большей частью — в латентном периоде), а в моче больных животных обычно не содержится.

Возможна индивидуальная чувствительность к возбудителю болезни, поскольку в помете гибнет только часть поросят, а у остальных симптомы заболевания не проявляются.

Инкубационный период составляет от 7 до 30 дней.

Возможный путь передачи вируса болезни Тешена.

Профилактика

Профилактика недуга предполагает три основных направления:

- Соблюдение ветеринарно-санитарных условий содержания живности.

- Регулярная иммунизация всего поголовья хозяйства.

- Оперативное ограничение очага развивающейся эпидемии.

Для реализации второго направления было разработано несколько видов инактивированной вакцины. Их введение животным осуществляют два раза с интервалом 2-3 недели. После этого у 80-95 % поголовья развивается иммунитет, длительность которого составляет от 6 месяцев до 1 года.

Третье направление предполагает срочный убой всех больных и подозреваемых в наличии болезни свиней. При этом все здоровое поголовье вакцинируют. Также из мест содержания погибших животных убирают весь навоз и подстилку, тщательно изолируя его от остальных животных. Сам станок и другие части свинарника дезинфицируют хлорной известью или едким натром.

Механизм развития болезни

В продромальном периоде наблюдается незначительный подъем температуры, но этой защитной реакции организма недостаточно для предотвращения размножения вируса.

Попавший в нервную систему вирус размножается в нейронах, что приводит к их деструктивным изменениям — хроматолизу в мультиполярных нейронах, вакуолизации клеток Пуркинье и таламуса. В результате цитопатического действия возбудителя наблюдаются глиоз, поглощение поврежденных нейронов нейронофагами и периваскулиты.

Из-за возникающего поражения коры головного мозга и мозжечка у животного наблюдается шаткая походка, оно падает при ходьбе.

В разгар болезни в результате прогрессирующего поражения мозжечка развиваются параличи.

Патологические изменения в варолиевом мосту вызывают у парализованных свиней конвергентное косоглазие, а поражения передней части мозжечка приводят к вытягиванию шеи, скрежету зубами.

Поражение спинного мозга вызывает утрату двигательных рефлексов, а при поражении красных ядер и таламуса возникает повышенная чувствительность кожи.

При неосложненном течении заболевания гибель поросят вызывает разрушение клеток ЦНС. При остром течении болезни смерть наступает от гипотермии, как результата поражения терморегулирующего центра гипоталамуса.

Энзоотический энцефаломиелит свиней (лат. — Encephalomyelitis enterovirus suum; англ. — Infectious porcine encephalomyelitis, Tesin disease; инфекционный энцефаломиелит, энтеровирусный энцефаломиелит, болезнь Тешена, ЭЭМ) — контагиозная энзоотическая болезнь свиней, чаще поросят, характеризующаяся негнойным воспалением головного и спинного мозга и проявляющаяся нервным расстройством, парезами и параличами конечностей, истощением и гибелью.

Историческая справка, распространение, степень опасности и ущерб. Болезнь впервые диагностировал Трефна в 1929 г. в местечке Тешен (Чехословакия), откуда и пошло ее первое название — болезнь Тешена. В дальнейшем в середине XX в. болезнь быстро распространялась в странах Европы, Северной и Южной Америки, Азии и Африки. На территории бывшего СССР первые сообщения о болезни Тешена приведены Н. Н. Андреевым в 1948 г. В конце прошлого века неблагополучными были ряд областей европейской части РФ. С момента появления болезни в нашей стране проведен широкий комплекс научных исследований по изучению возбудителя, разработке методов диагностики и средств специфической профилактики болезни.

С 1984 г. болезнь под названием «энзоотический энцефаломиелит свиней» по представлению МЭБ отнесли к особо опасным болезням списка А. С 1992 г. болезнь зарегистрировали как энтеровирусный энцефаломиелит свиней и отнесли в список болезней группы В с более низким рангом опасности, поскольку в большинстве стран мира это заболевание ликвидировано.

Возбудитель болезни. Болезнь вызывает РНК-содержащий безоболочный нейротропный вирус 1-го серотипа семейства Picornaviridae, рода Enterovirus. В 2000 г. в классификацию данного вируса внесены изменения. Вирус, оставив в том же семействе, стали считать неклассифицированным и именовать Тешовирусом.

На территории России циркулирует как минимум два имуннологических подтипа возбудителя. В крови больных и переболевших животных появляются специфические антитела.

В крови и органах вирус обнаруживается кратковременно и в небольших количествах. Вирусемию в течение 48 ч отмечают между 4-м и 6-м днем после заражения. В головном и спинном мозге он выявляется после вирусемии. Вирус размножается в культуре первичных и перевиваемых клеток поросят и свиней с образованием бляшек.

По устойчивости к химическим дезинфицирующим средствам возбудитель ЭЭМ относится к устойчивым (вторая группа). При нагревании до 70 °С теряет активность через 10 мин. При 37 °С вирус может переживать до 17 дней, но быстро гибнет при развитии гнилостных процессов. Вирус сохраняется при 4 и —79 «С, а также в 50%-ном растворе глицерина при 0 «С до 20 мес, при 15 «С — более 168 дней, в замороженном виде — годами. Выдерживает высушивание на солнце до 3 нед. В соленых и копченых продуктах он сохраняется активным более 3 нед. Наилучшие дезинфектанты — хлорсодержащие препараты, формальдегид, гидроксид натрия, йодез, виркон С и др.

Эпизоотология. Восприимчивы домашние и дикие свиньи, преимущественно поросята-отьемыши и подсвинки 2…8-месячного возраста. К экспериментальному заражению восприимчивы поросята до 1…2 мес. Установлено, что крысы, мыши, собаки, морские свинки, кролики являются носителями и биологическими переносчиками возбудителя. После перорального заражения они способны выделять вирус в окружающую среду с экскретами. В результате моделирования эпизоотического процесса установлено, что грызуны и плотоядные являются одним из необходимых звеньев в эпизоотической цепи и обусловливают формирование и поддержание природных очагов.

Источник возбудителя инфекции — клинически и латентно больные, а также свиньи-реконвалесценты, у которых вирус сохраняется до 1 года. Возбудитель, выделяющийся из организма больных животных и вирусоносителей с секретами и экскрементами, инфицирует воду, корма, почву, подстилку и другие объекты внешней среды, через которые заражаются здоровые животные. Мясо павших и вынужденно убитых животных также контаминировано вирусом. Животные заражаются через пищеварительный тракт и респираторные пути при совместном содержании больных и здоровых. Распространителем болезни может быть обслуживающий персонал, который механически разносит вирус на одежде и обуви. В благополучные хозяйства возбудитель заносится в основном со свиньями и мясными продуктами. Фактором передачи инфекции в неблагополучных районах могут быть пищевые отходы из общественных столовых и кухонь граждан, использующих мясо, поступающее с мясокомбината или рынка.

Болезнь высококонтагиозна; возникая впервые, проявляетсг в форме эпизоотии. Заболеваемость составляет 50… 100 %, летальность — 30…90 %.

Серьезную взаимную угрозу в отношении заноса и распространения болезни представляют соседние государства, имеющие общие с Россией границы.

Патогенез. Заражение происходит при попадании вируссодержащего материала на слизистую оболочку носовой полости. Через обонятельные нервы и луковицы вирус проникает в головной мозг, вызывая воспалительный процесс в мягкой мозговой оболочке и сером веществе мозга; затем поражает мозжечок и спинной мозг. Воспалительный процесс в тканях центральной нервной системы приводит к различным нарушениям жизнедеятельности организма. Поражение мозжечка вызывает шаткую походку и падения при ходьбе; парез и паралич конечностей; афонию из-за паралича голосовых связок; поражение таламуса — повышенную чувствительность кожи.

Во время болезни отмечают лейкоцитоз с преобладанием полиморфно-ядерных нейтро-фильных лейкоцитов и лимфоцитов, возрастает содержание общего белка спинномозговой жидкости, что свидетельствует об интенсивной воспалительной реакции в мозговом веществе и оболочках.

Течение и клиническое проявление. Инкубационный период болезни длится 7…30 дней. В продромальном периоде отмечают незначительное повышение температуры тела, потерю аппетита, иногда рвоту, ринит, расстройство координации движений. Часто эти нарушения остаются незамеченными. Затем появляются клинические признаки поражения ЦНС. Течение — сверхострое, острое, подострое и хроническое.

При сверхостром течении смерть наступает через 48 ч после появления симптомов. Быстро развиваются энцефалит, параличи, и болезнь заканчивается гибелью животных.

Острое течение чаще наблюдается у поросят-отьемышей. Клиническая картина характеризуется преимущественным поражением центральной нервной системы: угнетением, шаткостью походки, хромотой на одну из задних конечностей, парезами и параличами задних и затем передних конечностей, повышением чувствительности кожи при пальпации. Больные животные в течение нескольких дней большей частью лежат преимущественно на одном боку, совершая плавательные движения конечностями. У некоторых свиней отмечают рвоту, афонию, температура тела повышается до 40…41 «С. После появления признаков параличей заболевание может продолжаться еще 4… 10 дней и заканчивается гибелью животных.

При подостром течении признаки поражения центральной нервной системы выражены менее резко. При хроническом течении энцефалит не развивается или проявляется в умеренной форме, а затем идет на убыль. Многие животные выздоравливают, но симптомные поражения центральной нервной системы сохраняются. Во всех случаях остается хромота, часть животных погибает от осложнений (пневмония).

Патологоанатомические признаки. Существенные патологоанатомические изменения находят только в ЦНС. Обнаруживают гиперемию слизистых оболочек носовой полости, отечность и гиперемию оболочек головного мозга, точечные кровоизлияния. При гистологическом исследовании устанавливают негнойный менингоэнцефалит: на срезах мозга в различных местах отмечают кровоизлияния, периваскулярную круглоклеточную инфильтрацию, очаговую дегенерацию ганглиозных клеток, кариорексис, вакуолизацию клеток и нейронофагию. В продолговатом и спинном мозге обнаруживают дегенерацию нейронов. Вокруг мелких артериальных и венозных сосудов, питающих серое вещество мозга, развивается воспалительный процесс, в коре головного мозга и мозжечке — периваскулиты и глиальная инфильтрация. Очаговая инфильтрация встречается также на всем протяжении спинного мозга.

Диагностика и дифференциальная диагностика. Болезнь диагностируют на основании эпизоотологических признаков, симптомов болезни, патологоанатомических изменений и с учетом результатов лабораторных исследований.

Для прижизненной, посмертной диагностики и определения у животных вирусоносительства разработан и внедрен в производство прямой метод РИФ в мазках-отпечатках со слизистой оболочки прямой кишки и фекалий. Положительную РИФ в мазках наблюдают в эпителиоцитах и их обломках в течение болезни, а у переболевших (вирусоносителей) — до 2мес.

Для выделения вируса из ЦНС берут пробы тканей (мозжечок, продолговатый и спинной мозг) от свиней с нервным синдромом на ранней стадии его проявления и кусочки слизистой оболочки ободочной кишки. Заражают интрацеребрально поросят в возрасте 1…2мес, а также чувствительные культуры клеток. Идентификацию вируса проводят на основе культуральных свойств, РИФ или ИФА. Самыми эффективными методами обнаружения вируса в органах и тканях зараженных животных являются вирусовыделение на чувствительной перевиваемой культуре клеток иПЦР.

Наиболее эффективен для посмертной диагностики прямой метод гистохимического ИФА для мазков-отпечатков на основе моноклональных антител к вирусу ЭЭМ.

Для выявления антител широко используют ИФА и РН.

При дифференциальной диагностике следует исключить болезнь Ауески, классическую чуму свиней, листериоз, бешенство, отечную болезнь (инфекционная энтеротоксемия), стрептококкоз, токсикозы.

Иммунитет, специфическая профилактика. После выздоровления у животных развивается напряженный и продолжительный иммунитет (до 9 мес), образуются специфические антитела. Приобретенный иммунитет передается с молозивом новорожденным поросятам.

Для специфической профилактики разработаны живые и инактивированные вакцины. В России с профилактической целью в неблагополучных и угрожаемых хозяйствах применяется инактивированная культуральная эмульгированная вакцина против энзоотического энцефаломиелита (болезнь Тешена) свиней. Иммунитет у привитых животных после вакцинации сохраняется не менее 11 мес.

Профилактика. Для предотвращения болезни хозяйства комплектуют свиньями из благополучных районов и хозяйств, при поступлении животных обеспечивают обязательное профилактическое карантирование в течение 30 дней, осуществляют строгие ветеринарно-санитарные меры на фермах. Руководители хозяйств обязаны не допускать хозяйственные связи с неблагополучными по энзоотическому энцефаломиелиту свиней хозяйствами и населенными пунктами; ввод на территорию свинофермы свиней, принадлежащих населению; въезд на территорию свинофермы транспорта, не связанного с их обслуживанием; использование в корм свиньям необезвреженных боенских, пищевых и кухонных отходов.

Всех свиней, находящихся в неблагополучной и угрожаемой по ЭЭМ зонах, независимо от их принадлежности берут на строгий учет, подвергают предохранительным прививкам согласно наставлению по применению вакцины против энзоотического (энтеровирусного) энцефаломиелиета.

Лечение. Не разработано.

Меры борьбы. В Европе и Америке болезнь была ликвидирована только благодаря введению жестких мер борьбы: тотального убоя всего поголовья и кольцевой вакцинации свиней против ЭЭМ в угрожаемой зоне.

В нашей стране с установлением ЭЭМ в 1973 г. мероприятия по ее ликвидации стали осуществлять с проведением тотального убоя животных в небольших хозяйствах, обязательным убоем больных животных в эпизоотическом очаге и проведением вакцинации остального поголовья животных, в том числе в угрожаемой зоне, что дало положительный эффект.

В случае установления энзоотического энцефаломиелита свиней на хозяйство накладывают карантин. По условиям карантина запрещают: вывоз из неблагополучного пункта и ввоз в него свиней; перегруппировку свинопоголовья внутри хозяйства без согласования с ветеринарным специалистом хозяйства; посещение неблагополучной фермы лицами, не связанным с обслуживанием животных; выезд из хозяйства (свинофермы) транспорта без санитарной его обработки, а также выход людей в спецодежде и спецобуви. Всех больных и подозрительных по заболеванию свиней убивают; мясо и другие продукты перерабатывают на вареные колбасы или консервы. Остальных свиней в хозяйстве вакцинируют.

Проводят дезинфекцию через каждые 5 дней до снятия карантина. Для дезинфекции применяют 3%-ный горячий раствор гидроксида натрия, раствор гипохлорита натрия или осветленный раствор хлорной извести, растворы йодеза или пероксида водорода, виркон С 1: 200 и др. Одновременно проводят дератизацию и дезинсекцию помещений.

Карантин снимают через 40 дней после последнего случая выздоровления, падежа или убоя больных животных и при условии проведения всех необходимых ветеринарно-санитарных мероприятий. После снятия карантина в хозяйстве остаются ограничения на реализацию свиней и продуктов их убоя в течение 6 мес.

Инфекционные болезни животных / Б. Ф. Бессарабов, А. А. Вашутин, Е. С. Воронин и др.; Под ред. А. А. Сидорчука

Симптомы

Симптомы болезни Тешена проявляются после инкубационного периода, который при естественном заражении определяется приблизительно. Короткий продромальный период часто остается незамеченным (может проявляться снижением подвижности и кратковременным повышением температуры до 41 °С).

Заболевание может протекать:

- В острой форме с характерной хромотой (свинья прихрамывает на одну из задних конечностей), заканчивающаяся парезом задней части тела. При перемещениях наблюдается покачивание крестца. В ходе развития болезни возникает паралич. Поросята лежат, принимают позу сидячей собаки или находятся в стойке на коленях. Стоят животные с трудом, попытки перемещения приводят к падению (после нескольких таких попыток встать больные свиньи не могут). Заметны возбуждение (особенно при поглаживании) и повышенная чувствительность кожи. Шум или травма приводят к клоническим или тоническим судорогам, которые сопровождают скрежет зубов и стоны. Аппетит сохраняется. Конечная стадия сопровождается обездвиженностью, отказом от корма и воды, истощением и исчезновением гиперчувствительности. Летальный исход связан с параличом дыхательного центра.

- В сверхострой форме, признаки которой — синдром энцефалита и общий паралич. Больное животное лежит на боку, голова у него дрожит, присутствует нистагм. При этой форме гибель наступает в течение 48 ч после возникновения симптомов.

- В хронической форме, которая отличается от острой отсутствием или слабым проявлением энцефалита. Внешне поросята выглядят изнуренными, они стараются больше лежать. Признаки, характерные для острой формы, развиваются медленнее и проявляются в меньшей степени. Переднюю часть тела паралич может не затрагивать. Даже при выраженном параличе животное можно спасти, если обеспечить ему возможность дотянуться до корма. При выздоровлении, которое наблюдается в большинстве случаев, поражение нервной системы сохраняется (остается хромота и атрофия мышц бедра). Полное выздоровление наблюдается редко.

- В абортивной форме иногда болезнь не проявляется вообще (выявляется только при помощи анализов), но чаще — это кратковременный паралич или другие клинические признаки.

Эпизоотологические данные

Заболевание чаще возникает на мелкотоварных фермах с неудовлетворительными условиями содержания. На свиноводческих комплексах болезнь протекает бессимптомно. Источник заражения — больные свиньи, клинически здоровые вирусоносители, обслуживающий персонал. Инкубационный период продолжается от 9 до 35 суток.

Возможные осложнения

Наиболее распространенное осложнение болезни Тешена — поражения органов дыхания. У лежащих на боку животных развиваются пассивная гиперемия легких, пневмония. Если в помещении низкая температура, парализованное животное переохлаждается, легкие отекают. Бронхи, трахею и в некоторых случаях носовую полость заполняет пенистая жидкость (развивается отечный криз легких).

Длительное лежачее положение приводит также к развитию пролежней, атонических язв.

Здоровые животные при групповом содержании могут проявлять агрессию по отношению к заболевшим. Необходима изоляция больных свиней.

Диагностика

Диагноз ставится на основании:

- клинических признаков;

- данных эпизоотологии;

- данных патоморфологии (выявляются характерные для болезни Тешена патологоанатомические изменения);

- данных исследований (серологического и вирусологического).

Гистологическое обследование позволяет выявить изменения в спинном мозге, продолговатом, мозжечке.

Вирус можно выделить при заражении полученным патологическим материалом первичной культуры клеток почки свиньи или перевиваемой линии клеток IBRS-2. В данных клетках возбудитель быстро размножается при выраженном окислительном фосфорилировании.

Надежный метод идентификации вируса — его нейтрализация специфической антисывороткой в одноименной реакции по стандартной методике.

Болезнь Тешена следует отличать от других заболеваний. Это болезнь Ауески, классическая чума свиней и болезнь Тальфана.

Лечение болезни Тешена пока не разработано.

Диагностика при помощи гистологического исследования.

Лечение

Важно! Эффективное лечение болезни начинается с правильной диагностики. Для ее реализации проводится анализ клинических признаков, дополненный исследованиями крови и гистологическим обследованием.

При постановке позитивного диагноза на указанный недуг проводится ряд комплексных лечебных мероприятий, которые направлены на предотвращение распространения инфекции и на укрепление организма поросенка. Специальных средств для лечения болезни не существует.

Из проверенных и часто применяемых лечебных мероприятий особого внимания заслуживают:

- применение препаратов, содержащих в себе повышенную концентрацию витамина B;

- внутримышечные инъекции сырого яичного белка, который вкалывают животному раз в сутки в дозировке 10 мл;

- внутримышечные инъекции водки в объеме 0,3 мл на каждый килограмм веса свиньи (дважды в сутки);

- уколы Тетравита, который назначают дважды в неделю по 7 мл.

Тетравит

Общий курс лечения указанными средствами составляет 3 недели. Примерно в 90 % случаев реализованные процедуры приводят к выздоровлению животных. В случае развития секундарных заболеваний процесс их лечения определяет ветеринар.